Опыление

Краткая выписка из теории опыления

ОПЫЛЕНИЕ у растений — перенос пыльцы с пыльников на рыльце пестика. После опыления из пылинок развиваются пыльцевые трубки, доставляющие мужские половые клетки — спермин — к яйцеклетке, где происходит оплодотворение и развитие зародыша. Существует 2 способа опыления — перекрёстное и самоопыление. При перекрёстном опылении пыльца с одного цветка переносится на рыльце пестика другого, находящегося на той же особи (гейтоногамия) или на другой (ксеногамия). При самоопылении (автогамия) пыльца с тычинок переносится на рыльце пестика того же цветка. В результате перекрёстного опыления в случае, если пыльца попадает с цветка др. растения, зародыш обладает признаками обоих родителей. При самоопылении обогащения наследственности у дочернего организма не происходит. Поэтому перекрёстное опыление имеет преимущество перед самоопылением.

В процессе эволюции у растений появились мн. особенности, связанные с опылением. Это, например, раздельнополость цветков и особенно растений (двудомность). В обоеполых цветках часто пыльники и пестики созревают неодновременно (дихогамия); при этом чаще пыльники созревают раньше пестиков (протандрия), реже раньше созревают пестики (протогиния). У многих перекрёстноопыляемых растений пыльца плохо прорастает или не прорастает совсем на рыльце своего пестика, что исключает самоопыление. Перекрёстное опыление осуществляется с помощью ветра (анемофилия). У анемофилов, как правило, цветки мелкие, невзрачные, однополые, собранные чаще всего в серёжковидные многоцветковые, легко раскачиваемые ветром соцветия, длинные, с подвижными пыльниками тычинки, сильно разветвлённые рыльца, огромное количество мелкой сухой пыльцы, переносимой ветром, околоцветник развит слабо или вовсе отсутствует. Цветут они до распускания листьев. У многих перекрёстноопыляемых растений в конце цветения происходит самоопыление в том случае, если перекрёстное опыление ранее не произошло — (перекрёстное опыление в различной степени сочетается с самоопылением, играющим резервную роль).

Лит.: Дарвин Ч. Действие перекрёстного опыления и самоопыления в растительном мире.

Цветки лещины (фундука) раздельнополые (мужские и женские располагаются отдельно, но на одном растении), мелкие, невзрачные. Мужские цветки тычиночные, собраны в длинные висячие сережки. Строение отдельного цветка довольно простое, он состоит из 4 тычинок, иногда сильно раздвоенных. Пыльники, снабженные пучком волосков, крупные (0,9-1,2×0,6 мм), 2х-гнёздые, в цветке их 8 штук. Они расположены на коротких тычиночных нитях, приросших к чешуйке. Пыльцевые зерна (20 мкм) имеют трехгранную форму с гладкой поверхностью. Цветок прикрыт 3 чешуйками. Начав развитие в начале лета, к зиме мужские цветки бывают полностью развиты, готовые к цветению(ветки, внесённые зимой в комнату, начинают пылить), зимуют голыми и распускаются ранней весной до появления листьев, на одной кисти от 2 до 5 сережек. Длина их варьируется от 8 до 35 мм, форма бывает цилиндрическая, обратнояйцевидная, прямая, изогнутая, верхушка — заостренная или округлая.

Женские соцветия зимуют обычно в почках, выходят из них весной. К зиме женские цветки бывают развиты очень слабо. Ко времени цветения и опыления в еще открытой завязи самое большее начинает развиваться семязачаток. Женские цветки пестичные, располагаются в двух- цветковых дихазиях, в пазухах кроющих чешуй, собранных в общее головчатое соцветие. Завязь нижняя, рыльце пестика окрашено в ярко-красный цвет. Женские соцветия во время цветения остаются прямостоячими, упругими, наблюдается только удлинение рылец во много раз. Высовываясь из-под чешуи, липкие, тускло-блестящие, ярко-красные рыльца прекрасно улавливают пыльцу. Торчащие рыльца делают сережки мохнатыми, как бы опушенными алым бархатом. У лещин кисточка алых рылец высовывается из почкообразного соцветия, располагающегося на кончиках ветвей.

Средние и крайние сроки зацветания лещины обыкновенной

|

Место наблюдения |

Дата зацветания |

||

|

средняя |

самая ранняя |

самая поздняя |

|

|

Усть-Лабинск |

15/III(8) |

1/III |

8/IV |

|

Мичуринск |

30/III(14) |

14/III |

18/IV |

|

Калининград |

29/III(23) |

3/III |

14/IV |

|

Псков |

10/IV(15) |

26/III |

23/IV |

|

Новгород |

16/IV(15) |

4/IV |

3/V |

|

Ленинград |

20/IV(34) |

2/IV |

17/V |

|

Белый |

17/IV(15) |

5/IV |

7/V |

|

Калязин |

20/IV(15) |

5/IV |

6/V |

|

Нерехта |

19/IV(35) |

5/IV |

5/V |

|

Пушкино Московской обл. |

17/IV(9) |

8/IV |

23/V |

|

Москва, Сокольники |

18/IV(15) |

6/IV |

6/V |

|

Муром |

19/IV(15) |

7/IV |

5/V |

|

Саранск |

21/IV |

7/IV |

5/V |

|

Уфа |

24/IV(17) |

8/IV |

16/V |

|

Сарапул |

29/IV |

18/IV |

20/V |

|

Слободской |

1/V(10) |

23/IV |

12/V |

|

Брянское лесничество |

10/IV(28) |

9/III |

7/V |

|

Жиздра |

15/IV(15) |

1/IV |

7/V |

|

Могилев |

10/IV |

22/III |

28/IV |

|

Орша |

12/IV |

25/III |

5/V |

|

Витебск |

13/IV |

26/III |

7/V |

Средняя продолжительность цветения лещины равна

Зацветает лещина на

Пыление сережек продолжается

После этого мужские сережки усыхают и отваливаются, женские продолжают развиваться, увеличиваются во много раз, видоизменяются внешне и превращаются в соплодия.

Хорошему завязыванию плодов способствует перекрестное опыление. (Для нормального плодоношения нужно сажать несколько растений, не принадлежащих к одному клону). Эффективное перекрестное опыление при помощи ветра осуществляется на небольшом расстоянии, между ближайшими особями, удаленными друг от друга самое большее на несколько

Принято думать, что пыльца у анемофилов легкая, летучая и разносится ветром на большие расстояния. В действительности дело обстоит совсем наоборот. Пыльца у ветроопыляемых растений тяжелая, так как она богата крахмалом. Поэтому такая пыльца разносится воздушными течениями на небольшие расстояния. Прямые наблюдения показали, что пыльца многих ветроопыляемых древесных пород (береза, лещина) оседает неподалеку от продуцирующих ее растений. Для ориентировки посмотрим например, что изучение рассеивания пыльцы дикорастущих злаков в штате Небраска, проведенное Джонсом, показало, что содержание злаковой пыльцы в приземном слое воздуха составляло на дистанции 25 м от источника ее 31%, 75 м — 10%, 125 м — 4,4%, 200 м — 1,2%, 300 м — 0,8% от того количества ее, которое имелось в центре поля. Подобные же данные получены и для многих других ветроопыляемых растений.

Пыльца у анемофильных растений имеет вид очень мелкого легко распыляемого порошка. Пылинки никогда не слипаются в комочки и не прилипают к другим предметам. Сыпучесть пыльцы характерна для анемофильных растений. Она связана с отсутствием или малым количеством клеящих веществ и жирных масел на поверхности зерен, но у некоторых ветроопыляемых видов (береза и лещина) пыльца полностью лишена следов жирных масел.

Процесс опыления завершён — ближайший ветер и серёжек как не бывало.

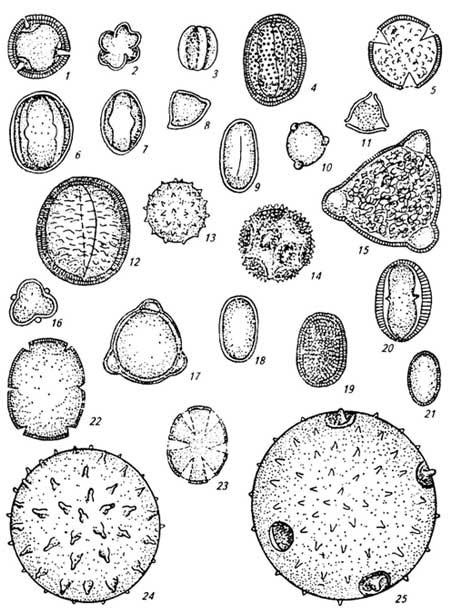

Пыльцевые зерна медоносных растений: 1 — липы; 2, 3 — фацелии; 4 — гречихи; 5 — мака; 6 — клевера красного; 7 — клевера белого; 8 — акации; 9 — эспарцета; 10 — березы; 11 — лещины; 12 — вьюнка; 13- подсолнечника; 14 — одуванчика; 15 — кипрея; 16 — ивы; 17 — огурца; 18 — медуницы;

Ручное опыление

Для получения надежного урожая приходится применять искусственное опыление. С этой целью среди кустов поближе к женским соцветиям помещают привязанную к стволикам бутылку с водой и срезанными ветками лещины обыкновенной с сережками. Искусственное опыление можно проводить и по-другому. Берут несколько цветущих сережек